别看印度吹的厉害,不解决三大痼疾,它注定

只能屈居二流

云石

从古至今,在文化上虽然印度文明体系统治着南亚各区域板块,但在政治上印度是一个分裂的存在,各自为政、邦国林立,当然也出现过昙花一现的统一。这也影响大家对“印度”一词的理解,提到古印度,大家脑海里想到的是印度文明,而非一个国家。如今的印度是一个主权实体国家,但其内部因各邦在内政上的自主权而各行其是,进而纷争不止,这些都是印度中央政府——新德里无法控制的。

造成这一切的原因是什么呢?

南亚次大陆的地缘结构是独立完整的,且形状规整,有着较强的聚合力。这样的地缘结构下,印度应该拥有一个统一的政治环境,但印度的实际政治情况与此截然相反。是什么原因使印度无法实现中央集权呢?

一是缺乏外部压力

南亚次大陆在地缘结构上,东部是缅甸密林;北部是青藏高原和喜马拉雅山脉;西部,横跨印度河流域,就是兴都库什山脉;这一切都为南亚次大陆提供了一个安逸的保护罩。而南面的大海,因海洋文明的独有特征——着重于物质利益的夺取,而非占领领土,因此海上势力并不会给印度文明带来颠覆性影响

当印度文明占领整个南亚次大陆后,印度不像中国必须抵御外来压力,必须用大统一的方式进行资源的集中,在这种安逸封闭的环境影响下,印度逐渐丧失了扩张领土的动力。

当然,印度也并非没有外来威胁,古代印度周期性的遭受中亚游牧文明的入侵,但这种入侵并未给印度文明的独立性结构带来根本性的威胁。这其中的一点原因是中亚的地理位置是大陆交通岛。

亚欧大陆腹地——中亚,是亚洲各大地缘势力(东亚大陆、蒙古高原、南亚次大陆、波斯高原、两河平原等)的主战场。中亚在如此环境下很难以一个独立地缘板块身份存在,仅能在各大文明战争结束后,依附于胜者。

中亚由于远离各地缘势力的核心区对东亚各国来说都是过于遥远,即使被占领、被统治也会因占领者的衰落而发生变化。

中亚的虚弱与混乱,在降低印度遭受入侵的同时,也让征服印度的统治者面临一个难题——因缺乏地缘板块的支撑,无力对印度文明进行颠覆性的改造,同时还要根据印度实情调整自身,维护自己的统治地位。这样的最终结果就是被印度文明同化,融入印度文明之中。

在这种既无开疆扩土意愿,又不会遭受覆灭之灾的情况下,各组织本能的选择窝里斗。

二是分裂的地缘核心

中央的集中制集权以及凌驾于各地方权利的基础是大一统。人的本性是最求利益的最大化。因此不同地缘板块的人群会最求本区域的利益最大化。

中央集权意味着剥夺各次级地缘板块的政治权利,这是双方无可调和的矛盾和冲突。地缘实力较弱的板块在集权体制下会逐、逐渐边缘化。其区域利益可能因全国一盘棋的框架受到限制。在此种情况下,拥有一个强大的本部核心区,成为中央集权的必要条件:

一个强大的本部,在拥有足够的力量压制边缘区域的不满,确保中央集权的话语权;同时,政治上的集权,使本部获得边缘地区的大量资源,力量变得更为强大。

历史上,中国就是这样典型的中央集权国家。长江——黄河流域的强大地缘实力,是古代王朝扩张的强大支撑。这种强大的支撑,让青藏、西域这样极端边缘的边远地带都被纳入中国版图,更不要说四川、云贵、东北这样仅是独立但较近的区域了。

印度文明与古代中国十分相识,其核心区的形成和发展也是依靠两条母亲河(印度河、恒河)。印度河、恒河流域实力稍逊长江、黄河流域,但南亚次大陆的体量也逊于东亚大陆,依靠二河流域为本部核心,足够一统南亚。

然而现实却给了印度一个大耳刮,印度不但没有实现大一统,有着两大核心之一和印度文明发源地这样重要地位的印度河流域被入侵者占领,成为伊斯兰文明的地盘。到现代,印度河流域甚至剥离出一个巴基斯坦国。

印度作为一个传承几千年的大国,因何原因到地盘不保的地步呢?

其原因是,塔尔沙漠的存在——印度流域与恒河流域间横隔着60万平方公里的塔尔沙漠。

这片区域随着印度河流域人类的滥砍滥伐加上气候变化逐渐由沃土形成为沙漠。塔尔沙漠的形成犹如蝴蝶效应给南亚次大陆的政治格局带来巨大影响:

首先,塔尔沙漠阻断了印度河流域与恒河流域间的紧密联系,这导致两大板块间无法整合形成合力,逐渐走向分离与对立的地步。而长江、黄河流域较为容易的形成合力,这是印度无法相比的。

加之中亚势力进入,加重了印度河、恒河两大板块的分裂。印度河流域依靠拥有雄厚军事实力的中亚游牧文明势力能弥补自身在地缘实力上的不足,足以与恒河抗衡。

甚至,印度河流域的人文特质因中亚军事势力与伊斯兰文明结合而深受影响,进而发生改变。

当然,印度文明因其巨大的体量无法被伊斯兰文明完全取而代之,但伊斯兰文明的影响在距西亚最近的印度河流域是巨大的,加上塔尔沙漠的阻断,伊斯兰文明逐渐蚕食着古印度的发源地——南亚的第二大地缘板块,最终使其成为伊斯兰文明的势力范围。

印度文明因印度河板块的缺失,由曾经的二元核心变为仅剩以恒河为核心的一部分,实力大减;印度河、恒河流域的对立冲突给恒河板块带来了巨大消耗,进一步削弱了印度本部核心区的实力。在这种形势下,本部没有足够力量压制其他地缘板块(如孟加拉、德干高原等),政治上的中央集权自然无法实现。

三是种姓制度的桎梏

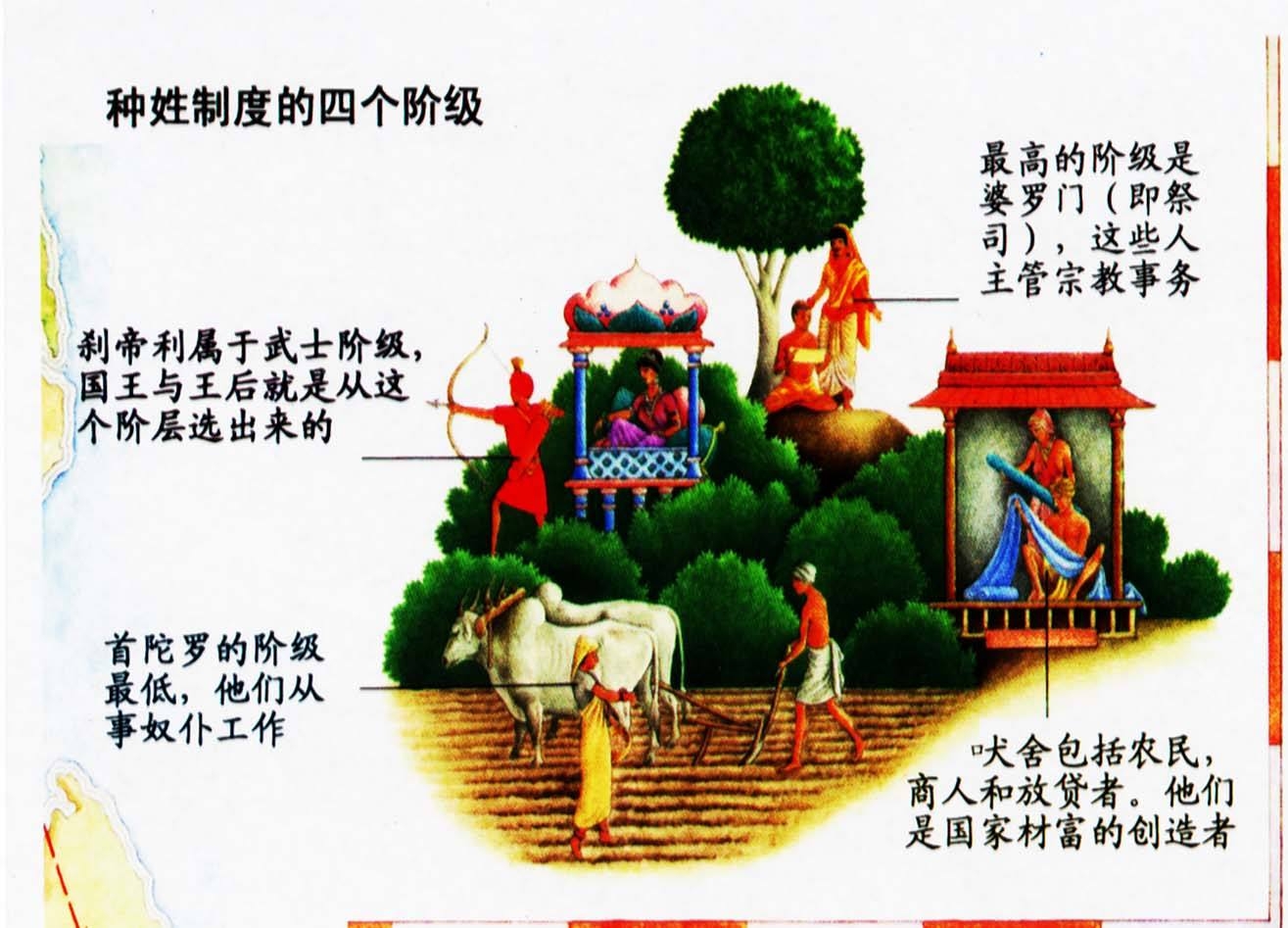

上古时代,从兴都库什山脉进入南亚,并取得当地统治权的雅利安人,为确保自身的统治地位,设计出极具种族色彩的种姓制度,即,将印度人划分为四大种姓(婆罗门、刹帝利、犬舍、首陀罗)。雅利安人将自己归为两大高贵种姓种(婆罗门、刹帝利),以及后来取得统治权的中亚人肤色较白,逐渐发展成印度白人;其余的印度土著黑人,则被归入低等种姓(犬舍、首陀罗),甚至沦为贱民。

印度白人为维护自身统治地位,推广印度教,以“今生受苦、来世便可享福”的教义,消除印度土著黑人的反抗意识,让他们安分守己,奴化他们的精神。

这种精神上的奴化也存在严重的负面效果:

印度黑人从出生就是奴隶,对国家没有认同感;同时,宗教的强大影响,使担任祭司的婆罗门拥有无上权力,甚至高于国王、官吏组成的刹帝利,这削弱了世俗权力的作用。

这两种原因,导致朝廷委派的官吏无法凭借中央王朝的权威,对当地实行强有力的管制。这与中国百姓自然畏服于朝廷威仪是不同的。

获得印度当地平民敬畏的仅是世代直接统治印度黑人的土邦贵族以及控制平民思想的寺庙和婆罗门。

中央集权的基本行政制度是流官制,当流官制在国土上不可行以及地方被世袭贵族和祭司控制时,中央集权将逐渐名存实亡,失去对地方的控制权,中央集权的最终归宿将是分崩离析。

虽然种姓制度的建立维护了社会的稳定,但也成为瓦解中央集权的利器。中央政府无法在种姓制度的掣肘下实现政治上的中央集权。

过于完整的板块结构、被肢解的地缘核心、种姓制度的掣肘,这三个原因的结合,给印度文明分裂的苗芽带来了成长的沃土,使其茁壮成长。

当然,对此印度是不甘心的,所以也采取了种种措施,尤其是随着莫迪的上台,印度积极启动改革,希望扭转这种天然劣势,塑造一个全新的强大国家和文明。那么,莫迪的这种改革,能成功吗?在云石君看来,一定程度的突破是可以期待的,但想彻底改变印度,几乎不大可能。强行大规模改革,甚至有可能激发革命。